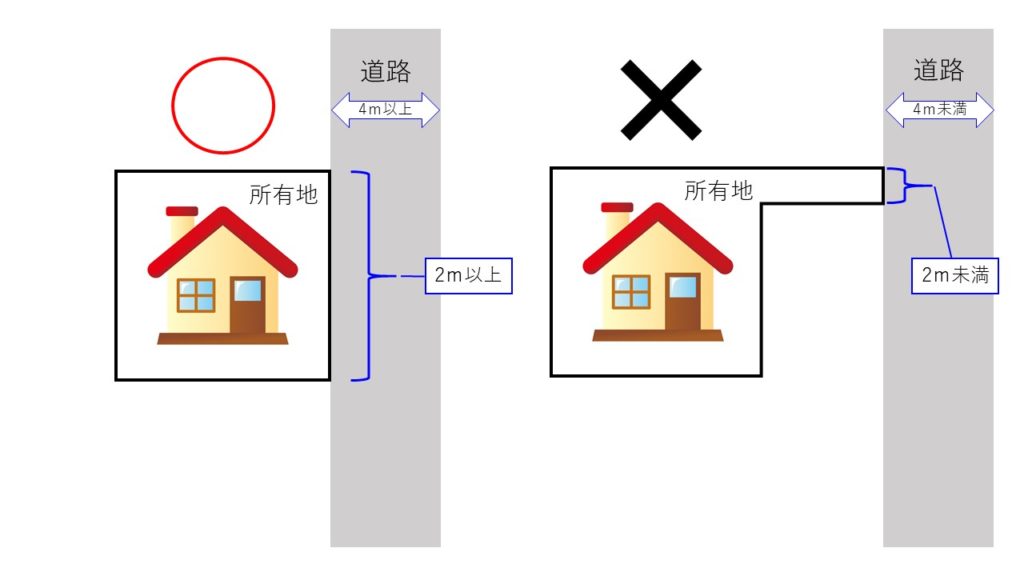

道路は建物を利用するうえで必要なものであり、災害時の避難や消防活動のため、都市計画区域内における建築物の敷地は、「建築基準法第43条」の規定により、

建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。

道路の種別は建築基準法第42条に定義されています。

建物を建てようとする土地の前面道路が建築基準法上の道路か確認しましょう。

※上記 図はイメージです。 道路種別は法律により細かく分類されています。

執筆者:家原哲生

株式会社テスコーポレーション 営業主任

宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

建築基準法の道路種別

| 第42条1項1号 | 道路法による道路で幅員4m以上の道路(国道、県道、市道など) |

|---|---|

| 第42条1項2号 | 都市計画法、都市区画整理法など開発許可に基づいて築造された道路で、幅員4m以上の道路 |

| 第42条1項3号 | 建築基準法適用の際、既に存在した道路で幅員4m以上の道路 |

| 第42条1項4号 | 事業執行が2年以内に予定されている、特定行政庁が指定した道路 |

| 第42条1項5号 | 土地所有者等が築造し、特定行政庁から道路の位置の指定を受けた道路(位置指定道路) |

| 第42条2項 | 建築基準法適用の際、既に存在した道路で幅員4m未満、1.8m以上の特定行政庁が指定した道路 |

| 第42条3項 | 土地の状況によりやむを得ない場合に、特定行政庁が4m未満で設定した道路 |

| 第42条4項 | 6m区域内の幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道路 |

| 第42条5項 | 6m区域指定の際、既に存在していた幅員4m未満の道路 |

建築基準法 第42条1項1号

1号道路は幅員4m以上の道路法上の道路です。

いわゆる公道といってもいいかも知れません。具体的にいうと市町村道や国道、都道府県道です。

ほとんどの道路は市町村道として認定されているので、最も多い道路と思われます。

建築基準法 第42条1項2号

都市計画法・土地区画整理法などにより築造された道路を2号道路といいます。

一般的に市街地などの開発によって造成された宅地の中に築造された道路が多いことから、2号道路は開発道路とも呼ばれます。

開発道路は築造後の一定期間(2~3年程度)を経て、道路管理者に引き継がれて公道となることが多いです。

道路管理者(市町村など)に引き継がれて市道などに認定された場合には、1号道路に該当することになります。

建築基準法 第42条1項3号

建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した幅員4m以上の道路が3号道路と呼ばれています。

3号道路に該当するものは古くからあるものばかりなので、道路境界が不明のものが多いです。

公道の場合、ほとんどが1号道路に該当するので、3号道路は私道が多いです。

建築基準法 第42条1項4号

都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路で、特定行政庁が指定します。

この計画道路内に建築物を建てることができません。

建築基準法 第42条1項5号

土地の所有者が建築物の敷地として利用するために、道路法、都市計画法などによらないで、政令で定める基準に適合する道を、特定の行政庁から位置の指定を受けて築造した道路をいいます。

基準は自治体によって異なりますが、

代表的なものとして

| ①道路延長(行き止まりの場合は原則35m以内)、 ②道路幅員4m又は6m以上、 ③隅切り、 ④側溝等の設備、 ⑤登記簿の地目が公衆用道路 などがあります。 |

位置指定道路の所有者は分譲地の購入者が共有で所有していたり、分譲会社が所有していたりするケースが多いため、私道であることがほとんどです。

ただし、一部の位置指定道路の中には後に市町村へと移管され公道になることもあります。

建築基準法 第42条2項

建築基準法が適用される前からあった幅員4m未満の道路のことで、4m以上は第42条1項3号道路です。

4m未満の道路に面している土地は、原則として建築物の建築はできませんが、救済措置としてすでに建物が建っていた場合は建築基準法上の道路として認められた道路です。

「2項道路」、「みなし道路」と呼ばれます。

ただし、あくまで救済措置のため、今から建物を再建築する場合は、幅員4m以上の道路となるように、敷地の一部を道路部分として負担しなければなりません。

これを「セットバック」といいます。

セットバックした部分は、建物の敷地面積に入れることができず、建蔽率や容積率の計算はセットバック部分を除いた面積を基に行います。

セットバックした部分には建物だけでなく、門・塀も建築できません。

セットバックのために道路中心線を定めたときは、それを示す鋲などが打たれていたり、セットバック済みの敷地にはそれを示すプレートなどが設置されていることがあります。

建築基準法 第42条3項

幅員4m未満の道路は2項道路として道路中心線から2m後退した位置を道路境界線とすることで、建築基準法上の道路とみなすのが原則ですが、土地の状況により「やむを得ない場合」のみ「特例として」、2m未満、1.35m以上の後退だけで認めるというものです。

建築基準法 第42条4項

特定行政庁が下記に該当すると認めて指定したものは、幅員6m未満でも1項道路と見なします。

①周囲の状況により、避難・通行の安全上支障がないと認められた幅員4m以上の道、

②地区計画などに適合している幅員4m以上の道、③6m指定区域に、現に存在する幅員6m未満の道。

建築基準法 第42条5項

特定行政庁が指定する道路で、6m区域指定時に既にあった道路で幅員4m未満の道路をいいます。

建築基準法の道路以外

43条但し書き通路

建築基準法第43条但し書きは、接道条件満たさない土地に対して特例を定めたものです。建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し、安全が確保できれば、建築できるという特例を定めたものです。

「43条但し書き通路」、

「43条但し書き道路」と呼ばれます。

43条但し書き通路は現況が道路のように見えても建築基準法上の道路ではないので、建築審査会に認められなければなりません。

基準としては

①その敷地の周りに公園・緑地・広場等の広い空き地がある、

②その敷地が農道その他これらに類する公共用水の道に2m以上接する

などがあります。

1件ごとに指導が違いますので、特定行政庁が建築を許可するかどうかは、申請してみなければわかりません。

そのため、住宅ローンの利用が難しい物件になります。

通路

現状は道路として利用され、見た目も道路であっても、建築基準法上の道路でなければ、単なる通路扱いとなります。

そもそも建築基準法とは人間が住む建物を建てる際の基準を定める法律であり、建築基準法上の道路はそこに住む人間にとって、安全な通行や避難ができる基準となっている道路です。

そのため、建築基準法に該当しない道路は、人間が住むことを前提としていない道路であり、登山道や公園の道などがあります。