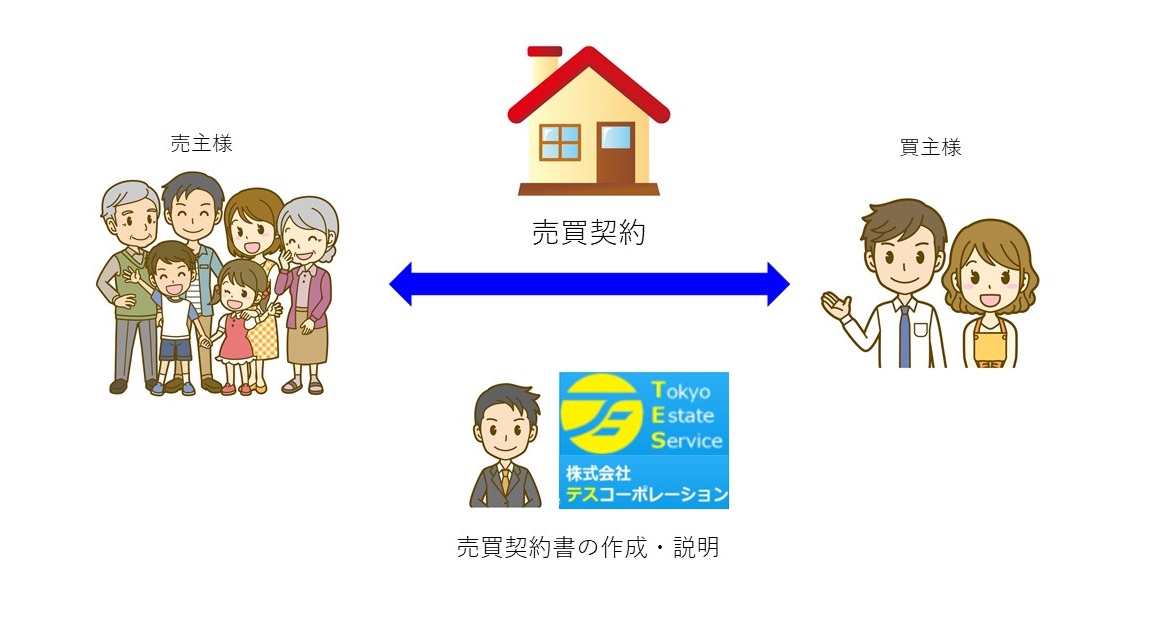

不動産の売買契約

不動産の売買契約は、高額な資産を対象とした取引ですので、一般的には契約書作成して取り交わします。

また、宅地建物取引業法でも、不動産会社に対し、

契約が成立したら遅滞なく契約内容を記載した書面を、宅地建物取引士に記名・押印させたうえで、交付することを

義務付けています。

ここでは、売買契約書で確認すべき主な項目を説明します。

確認すべきところは、これだけではありませんので、疑問点などがあれば、不動産会社に確認しましょう。

執筆者:家原哲生

株式会社テスコーポレーション 営業主任

宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

不動産の売買契約 メニュー

不動産 売買契約書の一般的な項目

①売買物件の表示

物件の表示に誤りがないかを確認します。一般的には登記記録に基づいて契約書に表示されます。

売買対象となる物件が明確であることが、売買対象となる物件が明確であることが、売買契約の大前提です。

②売買代金、手付金等の額、支払い日

売買代金や手付金等の金額と支払日をしっかり確認します。期日までに支払えない場合は、契約違反となります。

期日までに支払えない場合は、契約違反となる場合もありますので注意しましょう。

また、手付金については、手付金がどのような手付(解約手付、証約手付、違約手付)であるのか、金額は適切か(売買代金の何割程度か)などを確認します。

手付が解約手付であれば、いつまで手付解除が可能であるかも確認しましょう。

③土地の実測及び土地代金の精算

土地の面積は、登記記録に表示された面積と実際の面積が違うところがあります。

したがって、売主が引渡しまでの間に土地の実測を行うことも多いようです。

実測の結果、登記記録の面積と実測した面積が違く場合は、その面積の差に応じて売買代金を精算します。(実測をするのみであえて精算しないこともあります。)

一般的に、売買代金の精算は、当初の売買代金と当初の売買面積(登記記録)に基づく1㎡あたりの単価を用いて行われます。

④所有権の移転と引渡し

所有権の移転と引渡しの時期を確認します。

引越の予定などを踏まえて、問題ないか判断します。

所有権移転と引渡しは代金の支払いと引き換えに行われますが、不動産取引の実務では、代金支払いの場で、所有権移転登記に必要な書類や鍵などが買主に引渡されることで完了することが多いようです。

⑤付帯設備等の引継ぎ

特に中古住宅の場合は室内の照明やエアコンなどの設備、敷地内の庭木や庭石などの引継ぎについて明確にしておく必要があります。

このような付帯設備等の引継ぎをめぐるトラブルは意外と多く発生しますので、契約前に、何を引き継いで、何を撤去するのかを買主との間で十分に調整する必要があります。

また、引き継ぐ設備等が故障していないかかなど、その状態も事前に確認しましょう。

契約にあたっては、付帯設備等の一覧表を用いてひとつひとつ確認することが多いようです。

⑥負担の消除

物件を完全な所有権で取得できるかを確認します。

例えば、抵当権や賃借権など、所有権の完全な行使を阻害するような権利は、売主の責任によって除かれた状態で引渡されます。

このような権利が残ったまま引渡されると、購入後に予定通りの利用ができない場合があります。

なお、投資用物件の売買では、テナントが入居しいることが多く、その場合はテナントとの賃貸借契約に限って、買主に引き継がれます。

⑦公租公課の精算

不動産売買契約では、固定資産税や都市計画税といった公租公課を売主と買主の間で精算することが一般的です。

マンションの場合、その他管理費などの費用を精算します。精算は引渡日を基準に日割で行われるのが一般的です。

⑧手付解除

何らかの事情により、契約を解除せざるを得ないときに、手付解除することがありますので、内容を確認する必要があります。

当事者間の合意で手付解除を認めない契約としたり、手付解除が可能な期間を定めることも可能です。

手付金額は、一般的に売買代金の20%まの範囲で設定することが多いようですが、手付金が少額である場合には、自分が解除するときの負担は小さくなる一方、相手に解除されるリスクも高くなります。

逆に手付金が多額である場合は、自分が解除するときの負担は大きくなりますが、相手方に解除されるリスクは低くなります。

⑨引渡し前の物件の滅失・毀損(危険負担)

売買契約蹄鉄後に天災等により建物が全壊するなど、売主にも買主にも責任がない理由で、売買物件が滅失・毀損した場合の取り決めです。

不動産売買では、一般的に売主が物件を修復したうえで、物件を引き渡します

ただし、物件の修復に多額の費用がかかるとき、または、物件が滅失・毀損したことで買主が目的を達せられないときは、契約を白紙解約することができます。

⑩契約違反による解除

契約違反(債務不履行)により契約を解除するときの取り決めです。

売主または買主が債務不履行になった場合、その相手方は契約を解除することができます。

このように契約違反による解除となった場合は、契約に違反した方が違約金を支払うことが一般的です。

違約金はおおむね売買代金の20%までの範囲で設定されることが多いです。

⑪反社会的勢力の排除

不動産会社からの「反社会的勢力の排除」を目的に、平成23年よr反社会的勢力の排除のための標準モデル条項が導入されています。

売買契約書の条項の中に「売主及び買主が、暴力団等反社会的勢力ではないこと」、「物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないこと」などを確約する条項が盛り込まれていることを確認します。

相手方がこれらに反する行為をした場合、契約を解除することができます。

⑫ローン特約

買主は住宅ローンの審査が不調に終わった場合、売買代金を無条件で解除することができます。

ただし、買主がローン審査に必要な手続きを怠った場合など、買主の落ち度でローンが借りることができなかった場合には、この特約は適用されません。

⑬瑕疵担保責任

売買物件に隠れた瑕疵(欠陥など)が発覚した場合、売主は物件の補修や損害を賠償する義務を負います。

また、瑕疵が重大で住むこともままならない場合などは、契約を解除することもあります。

売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引渡しからどのくらいの期間で責任を負うかなどが取り決められます。

瑕疵担保責任の期間が短いほど、買主に不利となり、逆に長いほど売主に不利となります。

不動産の売買契約 不動産会社の規制

不動産会社(宅地建物取引業者)が売主となる場合、宅地建物取引業法により、売買契約に関していくつか制限が設けられています。

①未完成物件の契約の制限

一定規模以上の土地の造成や建物の建築に、行政庁の許可、確認等が必要です。

これらの許可等がなければ、土地の造成・建築を行うことができません。

したがって、未完成の物件については、不動産会社が行政庁の許可等の前に売買契約を締結することができません。

②クーリングオフ(契約の無条件解除等)

不動産会社が売主の場合、一定の条件を満たせば買主にクーリングオフの適用があります。

| ▶買主が購入の申し込みや契約の締結を、不動産会社以外で行っていること。ただし、自宅や勤務先など買主が自ら希望した場所は除きます。 ▶不動産会社がクーリングオフの適用がある旨及びクーリングオフを行うための方法を「書面」で買主に告げていること。また、この内容を告げられてから8日以内であること。 ▶物件の引渡し前であること。 |

③手付金の制限

不動産会社が手付金を受け取るときは、以下のような制限があります。

| ▶売買代金の20%を超える手付金を受け取ってはならない。 ▶手付金は解約手付としなければならない。また、手付解約が可能な期限を設定するなど、買主の解除権を制限してはならない。なお、解除権を制限する特約は無効となります。 |

④手付金等の保全

不動産会社が売買契約時に一定額以上の手付金や売買代金の一部を受け取るときは、手付金等の保全措置を講じなければなりません。

保全措置とは銀行や保証会社による保険のことです。これで不動産会社が倒産しても契約時に支払った手付金等が返還されます。

⑤損害賠償額の予定に関する制限

不動産会社は契約違反があった場合の違約金や損賠賠償の予定額の合計が売買代金の20%を超える契約を締結することができません。

⑥瑕疵担保責任の期間に関する制限

不動産会社は物件引渡しの日から瑕疵担保責任を2年以上負わなければなりません。これに反する特約は無効となります。

物件が新築の場合、新築住宅の売主は主要構造部分等については瑕疵担保責任を引き渡しから10年以上負わなければなりません。

また、瑕疵担保責任の履行を確実にするために、売主は保険への加入もしくは保証金の供託が義務付けられています。

↓お急ぎの方はまず電話で無料相談↓