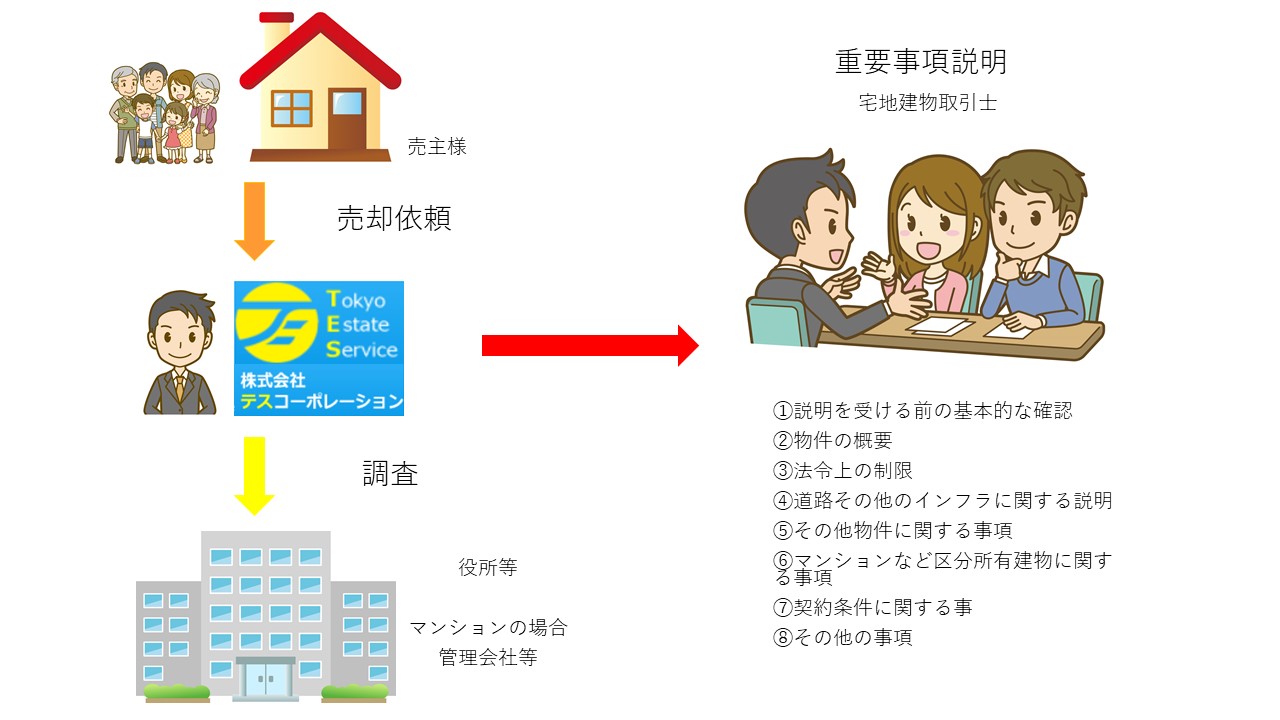

不動産の重要事項説明

宅地建物取引業法の規定により、不動産会社は売買契約が締結されるまでの間に、買主に対して物件や契約条件などの重要事項について説明することが義務付けられています。

重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付したうえで、口頭で行わなければなりません。

買主に物件などについて詳しく説明することで、契約後のトラブルを防ぐことを目的としています。

執筆者:家原哲生

株式会社テスコーポレーション 営業主任

宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

不動産の重要事項説明 メニュー

不動産 重要事項説明とは

重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて

「対象物件に関する事項」と

「取引条件に関する事項」ですが、

宅地建物取引業法で説明するべき事項が細かく定められています。

購入を検討する中で確認していた情報と異なる説明はないか、その他気になる事実はないかなど、きちんと確認しましょう。

重要事項説明を受けて購入を見送ることもあり得ますので、重要事項説明を受けて、疑問点を解消してから契約に臨みたいものです。

そのために、不動産会社に重要事項説明、売買契約のスケジュールを確認しておきましょう。

売買にかかわる最終段階では、検討する時間的余裕はなくなりがちですが、しっかり最終判断が下せるように不動産会社にスケジュールを調整してもらいましょう。

不動産 重要事項説明の流れ

①説明を受ける前の基本的な確認

重要事項説明を行う宅地建物取引士は、取引士証を提示したうえで説明しなければなりません。

提示された取引士証で説明者が宅地建物取引士であることを確認してください。

万が一、説明者が宅地建物取引士でない場合、その不動産会社は法令違反をしていることになります。

取引の内容について、

不動産会社が自ら売主なのか、

売主の代理なのか、

仲介なのかといった取引様態、

不動産会社の概要の説明、

供託所

に関する説明があります。

②物件の概要

物件の所在地や面積などが記載されます。登記記録等により物件を特定します。

その物件に抵当権などの権利が設定されている場合は、その内容についてしっかり説明を受けることが重要です。

③法令上の制限

無秩序な開発等の防止や防災等の安全性を図るため、不動産の利用には法令ににより様々な制限が設けられています。

極めて多くの法令により様々な制限が設けられています。極めて多くの法令の制限がありますので、すべての法律を理解することは難しいでしょう。

そこでまずは

(1)建物の建築や建て替えの際に、どの用途の建物がどの程度の規模で建築することができるのか

(2)何らかの費用負担が発生することはないか

などを確認しましょう。

中古戸建の場合

建築当時は適法であっても、建築後に都市計画の変更などによって、購入時には法令の規定に適合していない場合があります。

このような物件を「既存不適格物件」といい、違反建築ではありませんが、同じ規模の建物を再建築できません。

また、増改築などにより、法令の規定に適合しない違反建築となっていることもあります。

この場合、同じ規模の建物を再建築できないことはもちろんのこと、行政庁から改善等の指導、勧告を受けることがあります。

④道路その他のインフラに関する説明

道路その他のインフラは、購入後の物件の利用に大きく影響しますが、すべての物件で当然に利用できるものではありません。

各種インフラの利用にあたり、制限や特別な費用負担がないかの確認をしましょう。

道路

物件が私道に面している場合は、物件に私道が含まれているか、含まれる場合はその面積、位置などを確認しましょう。

私道は関係者が単独で所有している場合、関係者で分割して所有している場合、関係者で共有している場合など権利関係が複雑です。

そのため、

維持管理のための負担金が必要な場合、

道路の掘削等に所有者の同意が必要な場合、

通行料の負担が必要な場合など、

物件により様々なので確認が必要です。

その他のインフラ

水道、電気などのインフラは生活に不可欠なので、整備状況についてはしっかり確認しましょう。

整備されていても、何らかの特別な負担金等が発生する場合もあります。

未整備の場合は、整備の見込みについての説明を受けます。

⑤その他物件に関する事項

不動産には様々な制限や留意すべき事項があります。

ここに記載した項目に該当するものがある場合には、

(1)その内容、

(2)物件の利用に関する制限の有無、

(3)費用負担の有無、

(4)その他の影響

などを個別に確認します。

未完成物件(完成時の形状・構造)の場合

新築分譲物件で建物が未完成の物件は、契約時に実際の建物を見ることができないので、完成時の建物の概要を説明します。

造成宅地防災区域内か否か

宅地造成に伴う災害で大きな被害が発生する恐れがあるとして指定された区域です。

この区域内の宅地の所有者は災害を防ぐための擁壁の設置などに努めなければなりません。

土砂災害警戒区域内か否か

急傾斜地の崩壊等の災害で大きな被害が発生する恐れがある地域について、市町村が警戒避難体制を整備すべき区域として指定されます。

石綿:アスベストの使用調査の有無とその内容

石綿は空中に飛散し、人が吸入すると健康被害を招くため、昭和50年に原則として使用禁止となりました。

そのため、売主が行った石綿使用調査結果の記録の有無とその内容について説明されます。

耐震診断の内容

建物の耐震基準は昭和56年に法改正され強化されました。

したがって、それ以前に建築確認を受けた建物は、強化される前の旧耐震基準に基づいて建築されたことになります。

旧耐震基準に基づき建築された建物で、一定の耐震診断を受けている場合は、その診断結果の内容が説明されます。

住宅性能評価を受けた新築住宅の場合

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、その旨について説明されます。

住宅性能評価は、住宅の品質、性能について客観的な評価が行われ、その結果が住宅性能評価書として交付されます。

⑥マンションなど区分所有建物に関する事項

区分所有建物は、

マンションの住戸のように区分所有者の所有権の対象となる「専有部分」、

共同の玄関・廊下・エレベーターなど区分所有者全員まあは一部の共有となる「共有部分」

に分かれるなど、一戸建てと違って権利関係が複雑です。

また、駐車場やトランクルームなどについて、特定の区分所有者にのみ使用を認める「専用使用権」がある場合もあります。

区分所有建物は、多数の権利者と共同で物件を管理していく必要があり、管理規約等によって様々なルールが定められていることが多くなっています。

したがって、

(1)どのような権利関係があるのか、

(2)建物の利用、管理、修繕

などに関してどのようなルールがあるのかなどをしっかりと確認しましょう。

敷地に関する権利の種類及び内容

区分所有建物の敷地面積や権利の種類について説明されます。

敷地全体に所有権があるのか、借地権部分がある場合などには、地代などの負担が発生することがあります。

共有部分に関する規約の定め

管理方法などについて管理規約等で定められていることが一般的です。

専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め

専有部分であっても、事務所としての利用、ペットの飼育、リフォームなどについて管理規約等で利用方法が定められています。

専用使用権に関する規約の定め

専用庭、ルーフバルコニー、駐車場など、区分所有建物の敷地、共用部分、付属設備等に関して、特定の所有者にのみ使用を認める専用使用権が規約等で定められている場合があります。

修繕積立金や管理費に関する事

区分所有建物は、区分所有者が共同して建物の修繕・管理を行う必要があります。

計画的な修繕や日常の管理に必要な費用について規約で定められています。

中古マンションの場合、既に積み立てられた修繕積立金の額や既に実施された修繕の内容についての説明があります。

管理の委託先に関する事

一般的に、区分所有建物の管理は管理会社に委託されています。その場合、管理会社の概要、委託内容についての説明を受けます。

⑦契約条件に関する事

契約条件のうち、特に重要な事項についての説明を受けます。適切な契約条件であるかなど、気になることは確認しましょう。

代金及び交換差金以外に授受される金額

手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、その他管理費等の精算金など、売買代金以外に授受される金額について説明されます。

契約の解除に関する事項

手付金の放棄による契約の解除など、どのような場合に契約を解除できるのか、解除手続きや解除の効果はどのようになるのかなどについて説明されます。

損害賠償の予定額または違約金に関する事項

契約に違反したときの損害賠償額の予定、または違約金に関する定めがある場合、金額・内容の説明を受けます。

手付金等の保全措置の概要

宅地建物取引業者が売主の場合、

売買契約時に

(1)完成物件で物件代金の10%または1,000万円を超える手付金等を受け取る場合、

(2)未完成物件で5%または1,000万円を超える手付金等を受け取る場合、

のいずれかの場合には、手付金等を保全しなければなりません。

これにより、売主である宅地建物取引業者が倒産した場合でも手付金等は買主に返還されます。

支払金または預り金の保全措置の概要

手付金等の保全措置と異なり、買主からの支払金、預り金については宅地建物取引業者が保全措置を講じるか否かは任意となっています。

⑧その他の事項

金銭の貸借のあっせん

宅地建物取引業者が住宅ローンなどの金銭の貸借のあっせんを行う場合、その住宅ローンの融資先、金利、返済方法などの説明を受けます。

瑕疵担保責任の履行に関する措置

売主が倒産などにより、瑕疵担保責任を負うことができない場合でも、保険の加入などにより瑕疵担保責任を履行する制度です。

平成21年より新築住宅の売主には、瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずることが義務化されました。

割賦販売に関する事項

購入する物件が割賦(分割払い)で販売される場合に、現金で販売する場合の価格、割賦で販売される価格、引渡しまでに支払う金額と引渡し後に分割して支払う金額とその支払いの時期について説明されます。

不動産の重要事項説明 告知書とは

中古住宅の取引にあたり、その住宅の過去の履歴や隠れた瑕疵が問題になることがありますが、これらの本来売主や所有者しか分からない事項については、不動産会社が全て把握するには限界があります。

そこで多くの不動産会社では、売主の協力のもとに、告知書(付帯設備及び物件状況報告書)を提出してもらい、それに基づく物件調査を行い、重要事項説明にも反映させています。

↓お急ぎの方はまず電話で無料相談↓